【经验交流】政务公开百问百答系列——政府公报

政府公报是刊登行政法规和规章标准文本的法定载体,是政府机关发布政令的权威渠道,其刊发效力等同于红头文件[1],在推进政务公开、建设法治政府、促进依法行政、密切党和政府同人民群众联系等方面发挥着重要作用。

但也要看到,有的地方政府公报工作还存在法定载体作用发挥不充分、工作机制不健全、刊登内容不及时不全面、查询使用不便捷等问题,难以适应新时代要求,不能很好满足公众对政府信息公开日益增长的需要。

因此,做好政府公报工作,切实发挥政府公报标准文本和信息公开载体作用,着力将政府公报打造成权威、规范、便民的政务公开平台具有重大意义。本篇旨在通过梳理政府公报相关工作要求,为地方政府提供工作参考。

[1] 2000年3月颁布的《中华人民共和国立法法》第七十七条规定:“部门规章签署公布后,及时在国务院公报或者部门公报和在全国范围内发行的报纸上刊登。地方政府规章签署公布后,及时在本级人民政府公报和在本行政区域范围内发行的报纸上刊登。在国务院公报或者部门公报和地方人民政府公报上刊登的规章文本为标准文本”。

政府公报的历史溯源

唐

《中国报学史》一书提出据文献记载和实物考证,我国最早的官方报纸发行于唐代。在唐代有两种不同性质的官报,一种是由朝廷发布,用于刊载国家盛典和朝廷政事,并向民众发放的官报,被称为“报状”或“报”;另一种是出现在唐朝中后期的“邸报”,它是由各藩镇留驻京城的机构所编发的有关朝廷内外的各项重要事务,并且藩镇长官是其唯一读者,可见此时“邸报”所载内容具有一定的机密性和情报性。

宋元明

宋承唐制,“邸报”逐渐成为封建政府发布的机关报纸的代称。元朝无“邸报”,明朝进一步加强中央集权,封建政府加强控制,统一发抄“邸报”,崇祯年间还出现了活字印本。

清

清朝设置奏事处,由内阁发布消息,提塘抄录,驿站传递,并以日报形式刊载“邸报”,主要内容是皇室活动、谕旨等朝廷政事。清代还出现了商人经营、民间报房印刷发售的《京报》,刊载朝廷政事、官员任免等内容,与朝廷发布的“邸报”大体相同。鸦片战争后,中国的民族危机日益加深,农民起义层出不穷,催生了一批新式官报。如,1907年清政府创立《政治官报》(1911年责任内阁形成后改称为《内阁官报》)。与此同时,民间一批开眼看世界的有识之士开始兴办“公报”,并以此来区分清政府的“官报”。

新中国成立

新中国之初,国务院公报和省级政府公报(政报)陆续创立。1954年的第一届全国人民代表大会做出编辑出版《国务院公报》的决定,1955年,经国务院常务会议决定,由国务院办公厅出版了面向国内外公开发行的《中华人民共和国国务院公报》。

2000年前后

随着《中华人民共和国立法法》的施行、“政务公开”的推进以及加入世界贸易组织的形势需要,各省“政报”陆续更名改版为“人民政府公报”。更名改版后,“公报”形成由各省人民政府办公厅主办,经国家新闻出版总署批准公开发行的政府出版物,并延续至今。

政府公报的内涵界定

在1979年版的《辞海》中,“公报”一词主要有三层意思:“第一,国家、政府、政党、团体或其领导人所发表的关于重大事件或会议经过和决议等的正式报道(也有以会议的名义发表的公报)。第二,两个或两个以上的国家、政府、政党、团体的代表在会谈中或会谈后共同发表的关于会谈进展、经过,或就某些问题达成协议的正式文件,称为‘公报’‘联合公报’或‘新闻公报’。有时其中包含有关于会谈国家间相互权利和义务的协议,具有条约的性质。第三,由一国政府编印的专门登载法律、法令、决议、命令、条约、协定或其他官方文件的刊物”。(辞海编辑委员会,1979:638)

在这个解释中,“公报”都与政府事务或政府文件有关,主要指一种程式化的公文发布。1988年出版的《汉语大词典(第二卷)》对“公报”的解释与此完全一致。本文所谈的政府公报主要指的是第三种解释中所指,即由一国政府编印的专门登载法律、法令、决议、命令、条约、协定或其他官方文件的刊物。

做好政府公报工作的要求

2018年,国务院办公厅印发《关于做好政府公报工作的通知》(国办发〔2018〕22号),就政府公报规范管理、创新发展和优化服务等做出部署,以专项文件的形式进一步强调了政府公报的法定职责和功能定位,对政府公报工作提出了明确要求。此外,2015-2022年的政府信息公开、政务公开要点均对政府公报做出了相关要求,具体细则梳理如下表:

工作要点对政府公报的要求一览表

年份 |

要求 |

|

2015 |

统筹做好信息公开、政策解读、舆情处置、政府网站、政务微博微信和政府公报等工作,并在经费、设备等方面提供必要保障。 |

|

2016 |

办好政府公报,着力提升规章、规范性文件的发布质量和时效,并做好网上发布工作,发挥好标准文本的指导和服务作用。 |

|

2017 |

适应互联网发展要求,积极推进政府公报同步上网,加快历史公报数字化工作。 |

|

2018 |

在办好政府公报纸质版的基础上,加快政府公报电子化进程,推进政府公报数据库建设,有序开放政府公报数据。完善国务院部门为国务院公报提供文件工作机制。推行政府及其所属部门文件由本级政府公报统一发布制度。 |

|

2019 |

推进政府公报创新发展。办好政府公报电子版,实现电子版与纸质版同步发行,逐步推行政府公报移动端展示。建设政府公报网上数据库,加快推进历史公报入库管理,向社会有序开放。进一步完善和强化国务院部门向国务院公报编辑部门报送部门规章和规范性文件工作机制。建立健全地方政府部门规范性文件向政府公报编辑部门报送制度,由政府公报统一刊登本级政府规章和规范性文件以及所属部门规范性文件。 |

|

2021 |

稳步推动设区的市、自治州开设政府公报,完善政府公报数据库,推进数字化利用,通过政务新媒体等渠道加强政府公报内容传播。 |

|

根据历年文件,可以看出政府公报的发展经历了一个规范化、数字化的发展过程。政府公报从最初的纸媒逐渐适应互联网时代的发展,集公文刊物和政务公开平台两种功能于一身 ,完成了历史公报的电子化和数字化建设。当前各地在数据库、移动端和政务新媒体上积极探索政府公报新思路,满足不同公众的需求。

第一 政府公报的发布主体

建立以中央、省、设区市三级为主的政府公报体系。其他市、县级人民政府可结合实际积极探索创办本级政府公报,地方政府所属部门以及乡镇政府、街道办事处不办政府公报。

第二 政府公报的发布内容

全面刊登可公开的本级政府规章和规范性文件以及所属部门规范性文件,逐步实现“一级政府一个公报”。除此之外,还可刊登发文机关配套解读材料等。但原则上不刊登上级政府及上级政府所属部门文件,不得刊登商业性广告。

第三 政府公报电子版

在政府网站首页设立政府公报专栏,重点展示政府公报电子版,并提供目录导航和内容检索等服务。优化电子版阅读界面,实现与纸质版内容格式一致。要充分利用电子签名、电子水印等防护手段,确保电子版安全可信、不被篡改。

第四 政府公报的准确性、规范性、时效性

要加强对公报刊登内容的校对审核,杜绝责任差错,确保公报准确性;参照《党政机关公文格式》国家标准,统一公报编排格式,增强公报规范性;缩短出刊周期,优化出刊方式,提高公报时效性。

第五 政府公报的发行方式

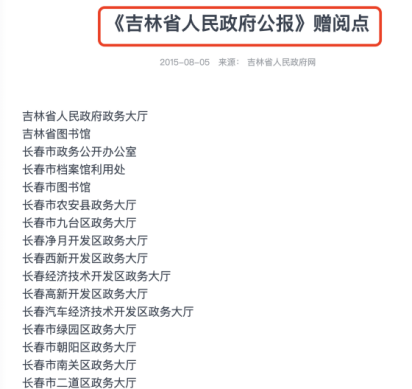

以赠阅为主要发行方式,赠阅范围应覆盖本地区国家档案馆、公共图书馆、政务(行政)服务大厅等政府信息公开查阅场所和公共服务场所,以及乡镇政府、街道办事处、社区、村(居)委会等基层单位和法院、检察院等司法机关。

第六 政府公报的数字化发展

推进政府公报数字化工作,实现创刊以来刊登内容全部入库管理。鼓励依托政府公报数据库创新数字化产品,向社会公众提供多样化服务。

政府公报的经验总结

01

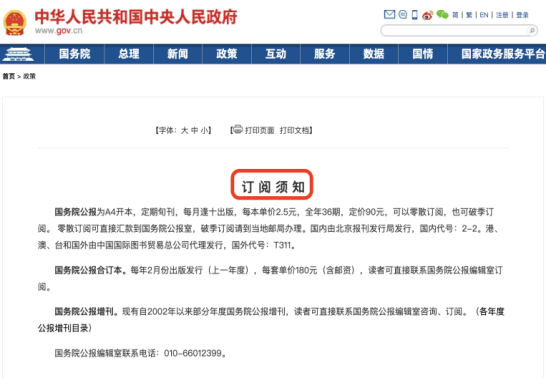

以旬刊、半月刊的出刊周期增加政府公报的更新频率,提高政府公报的时效性。例如,国务院以旬刊形式发布政府公报,辽宁省人民政府采用了增刊的方式增加了政府公报的年度期数。

优秀案例

扫码查看案例

扫码查看案例

02

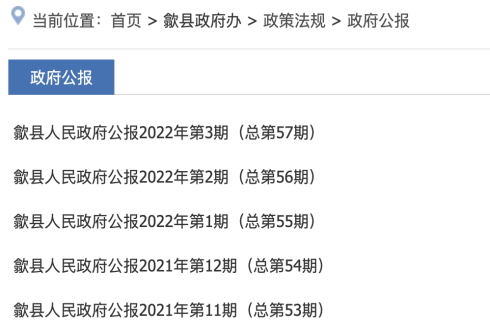

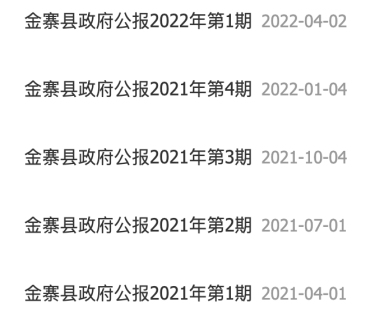

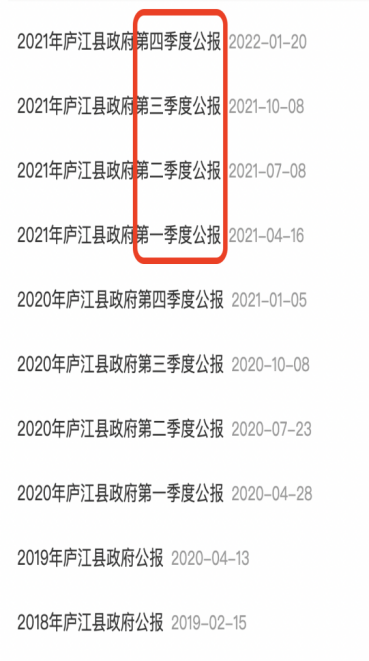

积极推进县级政府开设政府公报。例如,安徽省黄山市所辖5个县区均开设政府公报专栏,按一定周期发布政府公报。

优秀案例

扫码查看案例

扫码查看案例

扫码查看案例

扫码查看案例

03

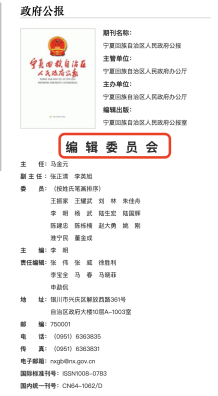

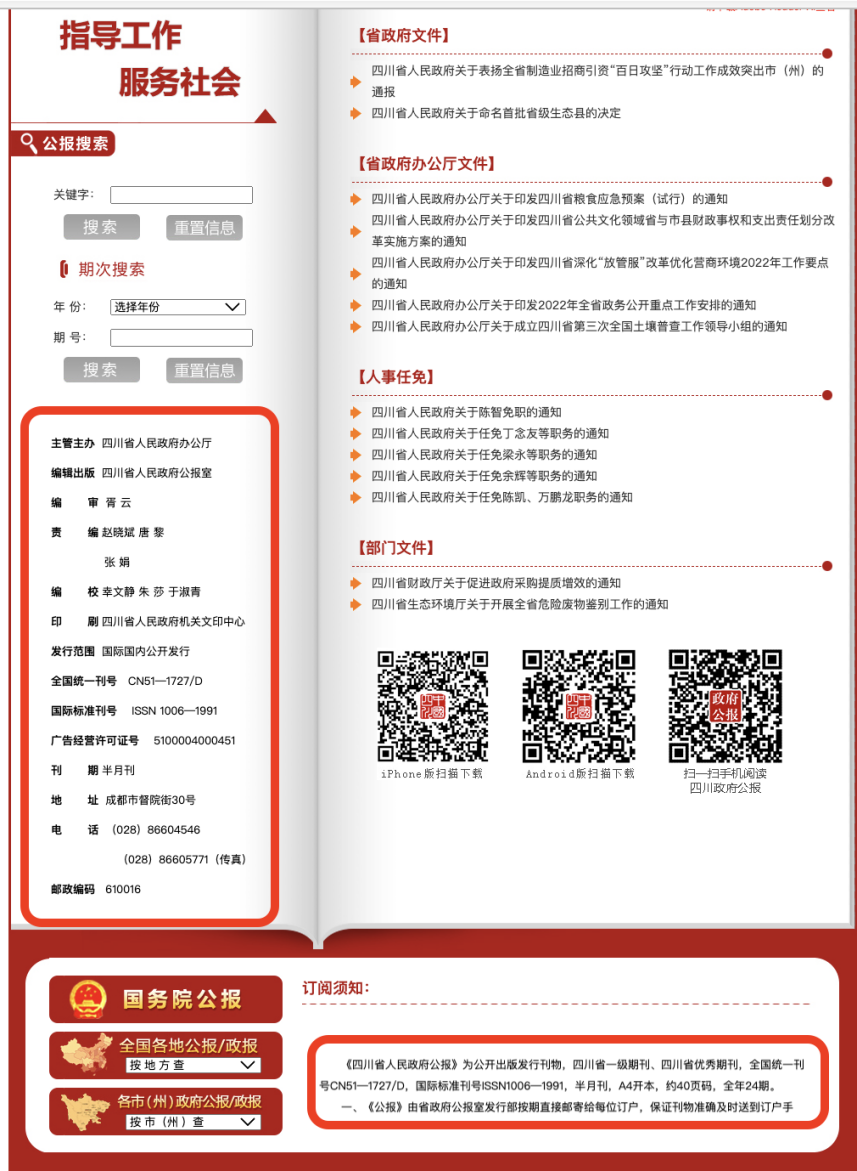

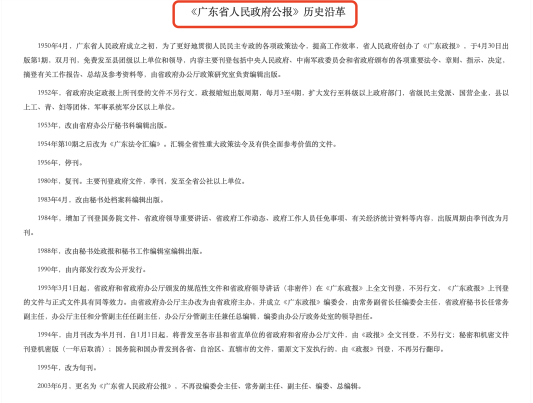

在政府公报电子版原文公开之外,政府公报的发行机关还可在政府网站上公开诸如政府公报出版信息、订阅信息、检索说明、责任部门的联系方式和政府公报赠阅点名称等信息,做好信息咨询服务。例如,宁夏回族自治区人民政府公开了政府公报的编辑委员会、四川省人民政府公开了政府公报的出版信息、广东省人民政府公开了政府公报的历史沿革信息、吉林省人民政府公开了省、市级的政府公报赠阅点。

优秀案例

扫码查看案例

扫码查看案例

扫码查看案例

扫码查看案例

04

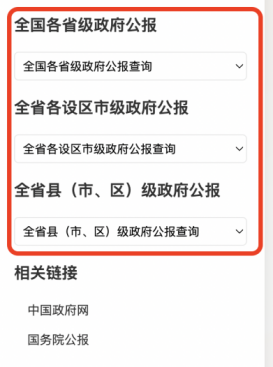

建立政府公报统一查询数据库。例如,福建省人民政府通过建设政府公报查询平台,方便公众搜索查询省、市、县三级政府的政府公报。

优秀案例

扫码查看案例

05

推行政府公报移动端展示,通过政务新媒体渠道加强政府公报内容传播。关注公众对政府公报差异化需求,借助政务新媒体,开设“掌上公报”,以互动公开的新思路孵化政府公报公开新模式。