【主动回应】建议每周20小时康复规划,助力特需儿童独立入园

每个人都有平等接受教育的权利,这其中,当然也包括孤独症儿童及其他有着特殊需求的孩子。

2017年,为贯彻落实新修订的《残疾人教育条例》,教育部、中国残联就印发了《关于做好残疾儿童少年义务教育招生入学工作的通知》,提出各地要按照“全覆盖、零拒绝”的要求,以区县为单位,根据残疾儿童的实际制订教育安置方案,逐一做好适龄残疾儿童少年的入学安置工作。

2022年1月,国务院办公厅转发教育部等部门《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》(以下简称《行动计划》),部署加快推进特殊教育高质量发展。《行动计划》提出到2025年高质量特殊教育体系初步建立,全国适龄残疾儿童义务教育入学率要达到97%,并明确提出要加强普通教育和特殊教育融合。

依托国家入学政策,只要到了上学年龄,特需孩子都可以找到学上,但入学了之后呢?

3岁孤独症男孩言言的妈妈,先后找过2家幼儿园,可言言都没待满一周,就被要求退学了。园方的理由是,孩子程度不好,跟不上大家,比如不能跟随集体指令,上课随意离坐,情绪问题频繁等。

4岁孤独症男孩豆豆的爸爸说:“当时孩子已经3岁半准备入园了,可他还需要全天穿着尿布湿,也不会主动表达如厕需求,即使尿在裤子上也不会影响他的行动,只有等家里人发现的时候才知道孩子又尿在裤子上了。”

其实,言言和豆豆的故事并不是个例,甚至还很普遍——如果孩子还没有准备好,强行送去幼儿园,反而可能会适得其反。

然而,这些问题是可以解决的。

实证数据支持,早期干预是融合教育的重要基础。孤独症儿童的早期干预做得好不好,决定了孩子是否能够进入到融合环境进行融合,以及孩子在融合环境的融入程度。

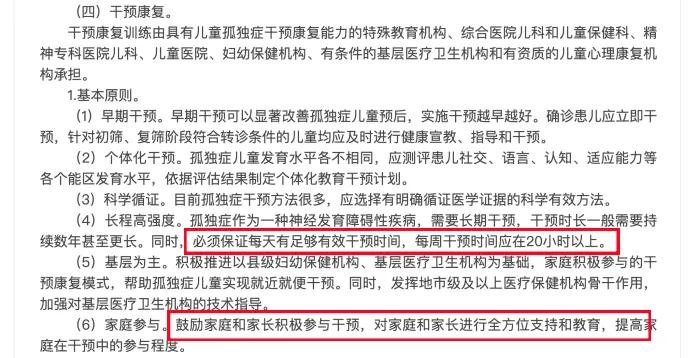

2022年8月23日,国家卫生健康委办公厅发布了《关于印发0~6岁儿童孤独症筛查干预服务规范(试行)的通知》,提出了实施干预康复训练的几项基本原则。其中明确提到,必须保证孤独症儿童每天有足够有效干预时间,每周干预时间应在20小时以上,并鼓励家庭和家长积极参与干预。

每个孩子的学习模式和效率不同,并且在学习新技能的时候会表现出不同的难点,这需要家长、机构康复师的共同努力才能攻克。

下面,我们就来说说机构干预和家庭干预的侧重点分别是什么,以供家长参考。

精准评估:

世界上没有完全相同的两片叶子,每个孩子的情况也不尽相同。机构会提供专业的评估,通过数据全面呈现孩子目前的能力水平,识别孩子目前存在的问题,因需利导,为每个孩子量身定制干预计划,确保干预方案既科学又符合孩子的个性。

分级目标:

机构会把多方面的目标进行系统的规划,以全面促进孩子技能的提升。机构将每一项技能拆解为适合孩子当前学习水平的最小单元,并提供一个稳定的训练环境以及丰富多样的干预材料,以有效支持孩子逐步实现各级目标。

场景多元:

当前也有不少机构,逐步打破机构的单一环境和人员的局限,结合儿童的能力发展,多方共同协力,实施多元化的康复场景,走出教室到户外、社会中开展相关融合活动,让儿童在体验中更好的学习。

干预策略:

在机构进行干预,富有经验的康复师还会提供因材施教的干预策略,比如依据难易程度确定项目的干预顺序,并根据孩子的实际能力精选干预材料,从而有效提升干预效果。

自然情境:

孩子在机构中习得的技能最终还是要到自然情景中使用出来,才算是真正的学会了。尽管机构能借助卡片和视频等进行模拟训练,却难以完全复刻真实场景的体验。因此,技能在自然环境下的泛化与应用,离不开家长的积极支持与配合。

动态调整:

在家庭环境中,家长可以抓住每一个能够调用孩子能力的机会,不仅能助力孩子养成良好习惯,还能在情感层面与孩子建立更加深厚的联系。

高频密集:

仅仅依靠专业机构的干预时间和强度是远远不够的,因此,康复师会将训练项目和注意事项告知给家长,以便在家中进行复习巩固。通过家庭干预的补充,不仅能有效提升康复效率,缩短康复周期,还能为家庭减轻经济负担。

其实,以国内的大环境来说,无论是家长、孩子还是康复师,都很难达到20个小时这一标准。因此,除了确保孩子在专业机构接受高密度的干预训练外,家庭干预的作用就显得尤为突出。

家长与孩子相处的每一刻,都是实施家庭干预的宝贵机会。通过高质量的家庭干预,可以有效补充机构干预的不足,确保孩子获得足够的干预密度。

我们期待着每一个特需孩子都能在早期干预的支持下,迈开融合的第一步,顺利进入校园,顺利融合、快乐成长!